imtoken2.0官网 苍山遇难8岁男童尸检报告已出,追问仍未停止

发布日期:2025-09-11 21:06 点击次数:66

一凯去世后的第三天,外公杨清因血压过高,住院了。

在大理当地的一家医院,护士每天来病房为他量血压。她并不知道这位老人这段时间经历了什么,只是提醒他,“血压和情绪挂钩,不要激动”。

自一凯确认遇难后,他的父母忙着处理各种事务,只得请护工照顾杨清。曾经形影不离的老伴此次未能陪在身边——孩子外婆此前患有抑郁症,这次因孩子离世打击太大,也住进了医院。

8月13日,大理市“8·9”搜救工作组发布公告称,当天17时许,救援人员在大理镇清碧溪北侧山涧发现走失男童,已无生命体征。经现场勘验和综合调查,排除外力损伤致死,初步排除刑事案件可能。

当天下午,搜救队伍分批下山,持续5天4夜的搜救行动宣告结束。

8月18日,大理市市场监督管理局相关工作人员对媒体表示,已就此事成立联合工作组,相关调查正在进行中,“官方调查结果预计这几天就会公布”。

8月24日,云南大理市人民政府发布关于加强苍山国家级自然保护区管理的通告,禁止任何人进入苍山保护管理范围的核心区,缓冲区不得开展旅游和生产经营活动,未开放区域不得违规组织“采菌游”“研学游”“探险游”等活动。

8月26日,记者致电大理市应急管理局,工作人员表示“事件相关信息由大理市人民政府统一发布,我们不了解”;再致电大理市人民政府,工作人员则表示“目前不方便透露信息,后续会发布相关调查结果。”

8月27日,一凯父亲收到尸检报告,死亡原因系在饮食、饮水严重不足的基础上,因环境低温导致低体温性休克死亡。

一凯遇难的当天,解放日报·上观新闻发布《8岁自闭症男童,参加户外“独立营”遇难》(点击此处跳转)一文,回应公众关切。

距离悲剧发生已过去两周,追问与质疑却依旧不断:为何大规模搜救却未能覆盖直线距离1公里外的区域?当天机构为何临时改变上山路线?孩子身上的定位器为何失灵?谁又该为这场悲剧负责?

事情看似告一段落,却远未结束。

|为何4000人次参与搜救,仍与孩子擦身而过?

最先被发现的,是一凯的书包。

开展搜救的第五天(13日)下午5点,志愿者救援组第六小队的一位成员通过陡坡下到清碧溪支流旁的一个崖底,看到书包。视线往旁边移,他看到了躺在深坳处的一凯。

那里距离他最初走失的地点和救援指挥部直线距离仅1公里。但熟悉苍山地形的志愿者何伟说,在苍山,一公里可能意味着半小时以上的曲折路程,甚至是能看到彼此的距离,都要绕好远的路。

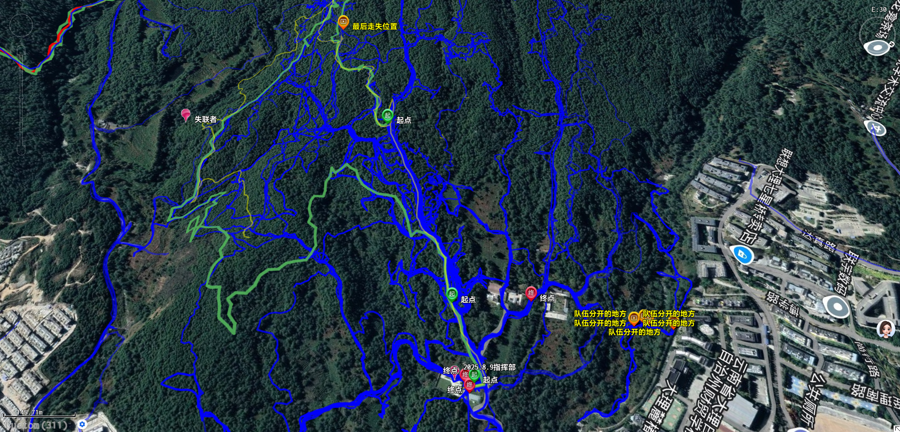

“最后走失位置”为一凯走失地,“失联者”为发现一凯遇难地,两地相隔直线距离约1公里。大理市山地救援队 供图

“最后走失位置”为一凯走失地,“失联者”为发现一凯遇难地,两地相隔直线距离约1公里。大理市山地救援队 供图

尽管如此,何伟依然陷入一阵难过。

搜救结束后,他曾去往一凯遇难处。周边植被茂密,“即使是成年人躺在里面,都有可能被掩盖住,更别说一个孩子。”

以色列国防军当地时间12日晚表示,以军在不久前出动数十架战斗机,对加沙地带北部拜特哈嫩地区发动空袭,目标是当地的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)地下基础设施等。

全程参与搜救的大理市山地救援队队长郭晓伟证实了这个说法。深坳处的植被约两三米高,灌木丛紧密交织。他补充,儿童视角与成人不同,儿童由于视野较低,他们觉得可以轻松过去的地方,在成年人看来很难,一旦失衡成年人有可能就滑坠下去了。

何伟是在一凯走失当天(9日)下午6点多得知消息的。他是苍山脚下一家马帮的老板,第二天上午,他拉了17箱水赶到大本营。搜救的最初两日,大本营物资堆积却没人管理,他于是承担起现场物资统筹的工作。

定居大理的户外爱好者严海慧也在得知消息后,于第二天清早加入搜救。她发现,不少参与搜救的志愿者穿着十分单薄,甚至穿着拖鞋或短裤就上山了。作为一名户外运动爱好者,严海慧认为这样的装扮“十分危险”。苍山地形崎岖,布满灌木丛,不合适的着装不仅行动不便,还容易被刮伤。

因此,从10日下午开始,严海慧就在现场负责志愿者统筹工作:每组约10人,额外配备两名登山经验丰富且熟悉环境的人或大理市山地救援队队员担任领队,上山前均接受安全培训。

搜救的第三天(11日),何伟遇到了前来送物资的志愿者陈蔷。陈蔷回忆,搜救最初两天,无论是物资管理还是救援方案,都没有统筹和协调,较为混乱。“当时志愿者们上山搜救,各自为营,没有针对性”。

郭晓伟也有同感。救援的第一天,几乎没有针对志愿者的搜救培训,许多志愿者不会用户外软件记录运动轨迹。第二天,大理市山地救援队介入后,开始对所有志愿者进行统筹登记、安全审核和临时培训,并强制要求记录轨迹,才逐步建立起有序的指挥体系。

陈蔷自认救援不够专业,便主动接手后勤管理,自11日起接替何伟的工作,直到搜救最后一天。

除管理物资外,陈蔷还负责招募和对接志愿者。救援指挥部提出需求,陈蔷就在各个救援群里发通知,群内志愿者们再转发到朋友圈和各大平台,有意者通过她报名。陈蔷会筛选符合条件者,次日现场登记,按能力分队。

然而在对接的过程中,陈蔷也遭遇过不理解。救援最后一天,强度很大,有些搜救地方的攀升高度落差达三四十米。指挥部要求陈蔷尽量招募有攀岩经验且体能较好的志愿者。

当时就有志愿者质疑,“自己来参与救援的,为什么还有这么多要求”。陈蔷认为,这主要源于信息差——许多志愿者并不清楚指挥部最新的救援方案和需求。

据陈蔷统计,搜救这几天,共有约4000人次志愿者参与其中,其中还有国际友人。然而,真正户外经验丰富、能去危险地方搜索的人却不多。严海慧和何伟称,虽然搜救时会划分区域,但大多数志愿者由于自身能力有限,只能沿大路或一些较安全的地方搜寻,基本不会钻进林子。

另一方面,庞大数量的志愿者中,也不乏一些前来“蹭流量”的。陈蔷观察到,有些志愿者打着搜救的旗号实时直播救援进展,“他们会在直播间里对网友说‘你刷个礼物,我就告诉你最新的情况’”。

搜救的第四天,山里仍然没有消息。何伟和救援指挥部一起,重新做了搜救方案。以消防、公安、蓝天救援队为代表的官方救援队负责排查海拔较高、路线难走的位置,以志愿者为代表的民间救援队则在海拔较低的地方搜寻。

这次,他们决意不放过任何一个角落,下到崖底、深入草丛。

苍山上植被茂密,容易迷失方向,左图为一搜救队员弯腰搜救。受访者供图

苍山上植被茂密,容易迷失方向,左图为一搜救队员弯腰搜救。受访者供图

得知一凯最终位置时,许多志愿者陷入自责与崩溃。“我有四次离他很近很近了,但是黑夜,但是下雨,但是手机没电,就在那一缕光快要照到他身上的时候,我退下山了。”一位参与搜救的志愿者在社交平台上表示。不少人至今情绪难平,甚至出现PTSD(创伤后应激障碍)。

在陈蔷看来,志愿者们都尽了最大的努力。“孩子是移动的状态,再加之苍山地形复杂,搜救那几天天气十分恶劣。”陈蔷感叹。

郭晓伟总结此次救援面临三重天然屏障:一是地形与环境阻隔,苍山目前大部分地方都是未开发的原始森林,山谷、悬崖、峭壁林立,遮蔽视线;二是通信困难,手机没有信号,GPS设备易受干扰;三是苍山地区气候多变,即使夏天气温也可能骤降至几摄氏度,而且山中多雾多雨,能见度低。

最后发现一凯的深坳处,如今放满了他爱吃的奥利奥和可乐。

最后发现一凯的深坳处,如今放满了他爱吃的奥利奥和可乐。

而对自闭症儿童的搜救更显特殊。郭晓伟指出,孩子往往因恐惧而躲在石缝、灌木丛中,不会主动留下求救标记,其生理耐受度和对呼喊的回应能力也远低于成年人。

“大家每天就像开盲盒一样,不断出去,不知道能找到什么”。虽然机构老师最初手绘了一张一凯走失当天的徒步路线图,但对郭晓伟来说,这并不能确保走失位置的精准性,要辅助比对走失前最后一张照片的拍摄位置。

据他介绍,有一张广为流传的“孩子抱着保温杯”的照片,当时被认定为一凯走失前最后一张照片。但在此之后,还有一张拍摄于9日上午9点55分的照片,因信号问题未能发出。这张才是锁定搜索核心区域的重要线索。当天,400多名救援力量以此为中心展开扩散搜索。

一凯走失前最后一张照片,他是队伍里最后一名孩子。受访者供图

一凯走失前最后一张照片,他是队伍里最后一名孩子。受访者供图

郭晓伟用“连轴转”形容过去的这段日子——在他与队员在苍山搜救一凯的同时,云南的救援系统正面临多处险情并发的极限压力。

郭晓伟回忆,事发时自己正在参加一场救援技术竞赛交流活动。活动聚集了尼泊尔、柬埔寨、老挝及国内多支专业队伍,模拟的是哀牢山、苍山等真实救援场景。

但实战不期而至。在一凯走失的同一时间段,苍山、哀牢山、丽江相继发生人员失联事件,大理市山地救援队不得不抽调人员分头处置这三起紧急救援事件,最终仅成功一起,历时7天。

|路线为何临时更改?定位器为何失灵?

杨清表示,一凯是5月8日进入机构的,三个月的课程,机构答应赠送10天,一共是近百天,到8月18日结束。一凯走失的那一天,距离课程结束还有9天。

杨清在“家委会”和“家长群”两个群聊里,这是他了解孩子在机构内生活的唯一渠道。在家长群里,老师们会实时分享孩子在机构内的照片和视频。一凯父亲表示,在北京上班时,他很期待看到群里更新的一凯的动态。

每晚8点左右,机构老师会发出第二天户外活动的路线和分组情况,imtoken钱包官网app下载并提醒家长们为孩子准备好相关物品。户外组一般分为两组路线,孩子也会分成两组,分别由不同老师带领,前往不同但预先设定好的固定路线开展活动。

据杨清回忆,户外路线数量很多,涉及双鸳溪路线、庆安里路线、大理古城路线、S湾路线、苍山爬山路线等。试课的时候,杨清曾走过部分户外的路线。

一凯父亲表示,当天机构在未告知家长的情况下,更换了新的路线,且新路线的难度有所增加。对此,一凯母亲认为,要是走熟悉的路线,一凯能自己走回来。

陈蔷也印证了这一说法。在救援大本营时,她通过“明日之光”的老师了解到,当天孩子们上山的路线,是当天的领队(即负责人)在现场临时改的,并没有和机构报备。在陈蔷看来,领队能擅自更改路线,是机构给的权限太大了。

杨清对此也深有同感。据他了解,天叔十分信任机构里的老师,曾公开表示“啥都交给负责老师,我都不太管”。私底下,家长们交流的时候,也会表示天叔把老师“捧上天”了,家长不能干预老师的行为。

6月1日晚,一凯母亲在家长群里告知机构老师一凯在与姥姥姥爷出门时,横冲直撞跑向大路的事情,提醒老师一凯安全意识比较差,希望老师们加强孩子的安全意识。老师回复,“好的,我们会增加安全教育内容,提高一凯的安全意识。”

7月6日是一凯8岁的生日。父母特地从北京到大理,为一凯庆祝8岁生日,邀请机构内其他家长和孩子一同参加。生日会上,一凯父母与机构老师们讲了一凯的特性,并再一次叮嘱老师们要加强一凯的安全意识教育。

在“明日之光”里,一凯的情况不是个例。据了解,此前也曾有孩子走丢,虽最终被找回,但还是让家长们捏了把汗。从那时起,家委会群中便开始商量着要给孩子们买AirTag定位器。在这一过程中,机构也开始主动要求家长购买定位器。

6月5日下午,有家长在群中提问“定位器的安装视频谁还有?发我一下。”随后,家长们就AirTag定位器展开讨论。

原来,AirTag是苹果公司推出的一种小型定位器。家长只能通过苹果手机的蓝牙接收信号,从而追踪到定位器的位置。有家长表示,这样的设置十分受限。

更重要的是,定位器接受信号的范围很小。一位家长通过咨询AirTag的第三方厂家得知,只有他们的手机距离定位器在5米到10米的范围内,才能接收到最新的定位。“以后去户外还得确保每组老师有1个到2个苹果手机,可以让孩子们借用信号。”有家长表示。

家委会群中讨论AirTag定位器事宜。

家委会群中讨论AirTag定位器事宜。

上述信息在家委会群中早有体现,但一凯父亲并不在家委会群里,因此并不知情。“直到一凯走丢的那天,我让机构的人查定位器,才知道这种定位器必须要连苹果手机并且在一定范围内才会激活信号。”

杨清认为,为确保孩子们的安全,定位器有必要购买。拿到手后,他才发现需要用苹果手机绑定。杨清的手机品牌不是苹果,最终一凯的定位器是绑定在机构老师手机上的。

一凯父亲表示,当时特别信任学堂,号称近1:1的师资力量、专业的老师、还有退伍军人,就没有考虑那么多。

据一凯父亲称,一凯走失的前一天,机构带着孩子们去了洱海边的S湾开展活动。这天下午,一凯的定位器能更新位置。到了第二天上苍山时,一凯定位器位置却消失了。

“头一天下午还有信号,第二天上山就没有了。”对此,一凯父亲质疑:出发前机构为什么不逐一检查孩子们的定位器?

一凯父亲表示,孩子走失当天上午,共有7名年龄在6岁到8岁之间的儿童参加户外活动,同行的老师有4人。这样的配比并没有做到宣传时所称的1:1。一凯父亲此前也向媒体表示,最初他带一凯去试课时,师资配比一般是孩子的数量比老师多出2个。

“明日之光”机构老师带孩子们参加户外。图片来源:公众号“破壁者计划”

“明日之光”机构老师带孩子们参加户外。图片来源:公众号“破壁者计划”

对此,杨清表示,临近暑假的时候,“明日之光”新开设了暑假班、全托班以及线上班,导致人手不够。“以前一般7个孩子外出有至少5名老师来带。但就因为新加了暑假班,老师就不够了。”

杨清对“明日之光”的基本情况了解得不多。据他所说,该机构最初由一个微信名叫“二傻在此(悟振)”的人创办,家长们称他为“二傻”或“孙老师”。由于“二傻”对自闭症的认知不足,机构曾一度面临关停。因此,“二傻”将自闭症圈内较为出名的家长“天叔”请出山。事情发生之前,机构的管理和控股均是“天叔”负责,“二傻”担任机构法人和机构老师。

“明日之光”每周开一次员工会,每两周开一次个案会(即家长会)。天叔将家长和孩子称为自己的亲人。杨清回忆,在个案会上,天叔会提出一些新想法和新理念。他特别提到,在家长会上大多数的时间是天叔来讲,“说自己要写什么什么文章,自己的理念怎么发挥作用”,家长几乎没有时间反馈和表达。

“明日之光”个案研讨会。图片来源:公众号“破壁者计划”

“明日之光”个案研讨会。图片来源:公众号“破壁者计划”

一凯走失后,天叔与“明日之光”的老师们也第一时间上山参与搜寻。郭晓伟在现场注意到,天叔和机构的老师们一直待在救援指挥部附近,他们眼眶泛红,神情焦灼,一直配合消防、公安等部门沟通和核实相关信息。

一凯遗体被发现后,一凯母亲称,天叔在微信上向他们进行了道歉。当被问及与机构是否有更多交涉时,父母沉默许久,并表示“我们不想与机构有任何接触了”。

天叔公开向媒体表示,一凯被找到的第二天一早,他与机构法定代表人以及事发当日带队的4名老师,在相关部门的带领下,又到家属住的酒店当面致歉。

目前,“明日之光”家长群已被解散。

此前,就上述一凯家属提出的质疑以及针对天叔和“明日之光”的说法,记者多次与天叔沟通,对方表示,“要等政府定性,在接受调查过程中,不管好的坏的,不想再有舆论风波。”同时表示,“想事件平息后再发点什么。现在说什么,都可能会发酵舆论,看上去是在自证清白”。

最近,“明日之光”公开回应了部分疑惑。机构解释,注册“家政服务部”,是因为一般家政服务的经营范围包括幼儿看护服务。

但针对临时更改户外路线、定位器失灵、师资配比等问题,并没有给出直接的回应。

|法律标准的模糊,谁该为悲剧负责?

如今,一凯的尸检报告已出。一凯父亲称,刑事责任认定和民事责任认定的流程都在进行当中。

目前,双方正处于协商民事赔偿阶段,尚未达成一致。而一凯的父亲则表示,阻力大,难以执行,“对方的赔付意愿不是很高”,且“到现在也没有拿出一个让人信服的有关金额和支付方式的方案,又拖期限,也没有担保人。”若调解不成,家属或将起诉该机构,该案警方仍在侦查。

一凯的悲剧,以一种极端残酷的方式,揭开了研学行业在法律法规、资质准入、安全监管和主体责任上的系统性失序。在“无据可依”的背景下,责任的厘清异常艰难,而家属的维权之路,可能远比想象中更加漫长与曲折。

“在刑事责任认定层面,定性是很大的难点”,上海市(协力)昆明律师事务所执行主任、云南研学实践教育研究院副院长武志斌表示。

“明日之光”的相关活动是属于教育服务还是旅游服务?我国的法律对“教育服务”和“旅游服务”设定的责任标准不同。定性问题会影响事情的走向。

武志斌表示,法律赋予教育机构更重的安全保障义务。在对8周岁以下“无民事行为能力人”的“过错推定责任”原则上,若“明日之光”被定性为提供的是教育服务,那么法律会首先推定教育机构存在过错,由其承担侵权责任,除非机构能证明已尽到教育、管理职责。

若被定性为“旅游服务”,则可能适用一般的“谁主张,谁举证”原则,家属需自行承担繁重的举证责任。

对于机构及其负责人是否涉嫌“过失致人死亡罪”,武志斌的态度极为审慎:“理论上不排除可能,但依公开信息判断不了,须以司法机关最终认定为准。”同时,他强调,如最终涉及刑事责任,更加影响涉事家庭的命运。

在民事责任层面,武志斌指出,家属与机构之间构成服务合同关系,且该机构“家政服务”的经营范围与实际开展的户外研学活动不符,属于“超范围经营”。但他同时也指出了家属维权面临的现实困境。

“明日之光”成立于2025年1月7日,经营范围为家政服务。图片来源 企查查

“明日之光”成立于2025年1月7日,经营范围为家政服务。图片来源 企查查

首先,机构的责任承担能力存疑。即使最终认定了机构应承担赔偿责任,但一个注册门槛低、没有资质的机构,是否实际具有履行赔偿责任的能力?官司的胜利可能无法换来实际的赔偿;其次,超范围经营不必然导致合同无效,关键看行业有没有资质方面的法律规定。

武志斌提到,家长往往因忽视而选择无资质的机构。一旦发生安全风险,维权过程会对家长不利,并坦言这是研学行业的深层痛点。

“或许本案也是行业发展的推动力量,只是代价太惨痛了。”武志斌表示。

同时,武志斌也呼吁社会大众理性看待此次事件,不要因此抹杀行业内许多人的努力。“这个行业里还是有很多有教育情怀、有责任心的人在努力、在坚守。”

如今,杨清和妻子已经出院,回到了北京。一凯父母还留在大理继续处理相关事宜。一凯父亲希望事情能快点解决,该担责任的人担责,该赔偿的人赔偿。他想尽早带一凯回家。

“大理又下雨了,每一滴雨都下在妈妈心里,妈妈很想你。”一凯母亲在社交平台发文,配图是窗外阴沉沉的天。

(应采访对象要求,文中除何伟、郭晓伟和武志斌外imtoken2.0官网,其余人物均为化名)

- 上一篇:imtoken官网下载链接 南京大学教授张良仁:中外联合考古,我到伊朗高原探寻古代青花瓷的秘密

- 下一篇:没有了